Österreich-Graffiti in Heiliger Stätte in Jerusalem entdeckt

Ein internationales Forschungsteam unter Beteiligung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) hat mittels digitaler Fotografie mehrere jahrhundertealte Inschriften im Saal des letzten Abendmahls Jesu in Jerusalem entziffert. Ein Emblem konnte eindeutig der steirischen Region Murau zugeordnet werden, wie die ÖAW am Mittwoch mitteilte. Es soll im Jahr 1436 entstanden sein, als der Erzherzog und spätere römische Kaiser Friedrich von Habsburg mit einer Begleitung von 100 österreichischen Adeligen nach Jerusalem gepilgert war. Einer seiner Begleiter war der Steirer Tristram von Teuffenbach, dessen Familienwappen an der Wand des sogenannten Coenaculums identifiziert werden konnte. Auch andere gefundene Inschriften deuten auf ein vielfältiges Pilgerwesen im Mittelalter hin.

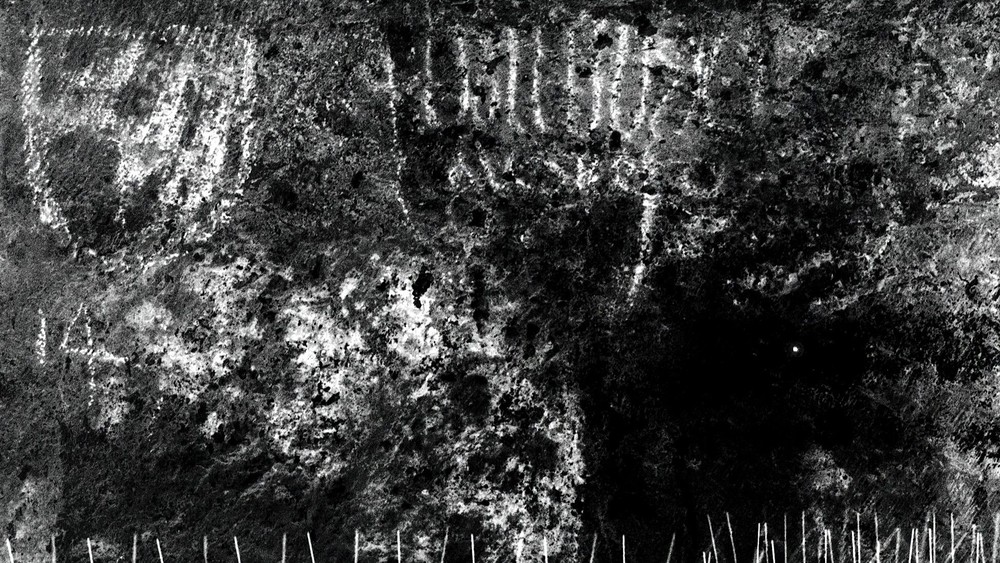

Der von den Kreuzrittern erbaute Saal zieht bis heute Pilgerinnen und Pilger aus der ganzen Welt an. Mithilfe multispektraler Fotografie und eines digitalen Verfahrens konnten Forschende aus Österreich, Israel und Armenien neue Erkenntnisse über Pilgerwege und geschichtliche Ereignisse gewinnen. So weist eine Inschrift etwa darauf hin, dass der armenische König Het'um II. und seine Truppen nach der siegreichen Schlacht bei Wadi al-Khaznadar in Syrien am 22. Dezember 1299 tatsächlich in Jerusalem gewesen sein sollen.

Ein anderes arabisches Inschriftenfragment mit der doppelten Verwendung der weiblichen Endung "ya" soll darauf schließen lassen, dass es sich um das Graffito einer christlichen Pilgerin aus der syrischen Stadt Aleppo handelt - "eine seltene Spur weiblicher Präsenz in der vormodernen Pilgerwelt", wie die ÖAW urteilte. Bemerkenswert seien auch Inschriften und Signaturen mehrerer bekannter Persönlichkeiten der damaligen Zeit, wie der Regensburger Johannes Poloner, der 1421/22 über seine Pilgerfahrt nach Jerusalem berichtete. Auch eine Kohlezeichnung des Wappens der berühmten Berner Patrizierfamilie von Rümlingen ist dokumentiert.

Insgesamt konnten etwa 40 Graffitielemente identifiziert werden, darunter fünf heraldische Wappen. Dokumentation und digitale Analyse wurden vor Ort vom leitenden Fotografen Shai Halevi und dem Archäologen Michael Chernin von der IAA durchgeführt. An der Entzifferung und historischen Einordnung der Funde waren Ilya Berkovich vom Institut für die Erforschung der Habsburgermonarchie und des Balkanraumes der ÖAW sowie Samvel Grigoryan vom Institut für Mittelalterforschung der ÖAW gemeinsam mit Arsen Harutyunyan vom Mesrop Mashtots Forschungsinstitut in Yerevan beteiligt.

Quelle: kathpress